本校生徒のようす

記事一覧

スポーツデーが行われました。

さわやかな秋晴れの下、9月30日(火)にスポーツデーが行われました。

毎年、中1から高3までの6学年合同で学校のグラウンドで実施されます。

朝からみんなで準備。テント、長机、パイプ椅子、各種目で使う用具もたくさん。

いよいよ開会式。ファンファーレで場の空気が一気に変わります。

体育委員による選手宣誓。士気が高まります。

みんなを鼓舞する応援団。

1日かけて様々な種目が行われます。

「全員リレー」(6学年共通)

クラス全員でバトンをつなぎます。1秒でもタイムを上げようと練習に励んできました。

ひとりひとりの一生懸命な姿に熱い声援が送られます。

「みんなでジャンプ」(6学年共通)

息を合わせて大縄を跳びます。連続で跳べた回数を同じ学年の4クラスで競います。

練習を始めた頃はタイミングが合わず、1回や2回しか跳べないことも…。

練習を重ねる度に回数を伸ばしてきました。

学年ごとの種目もあります。

「よーいどん綱引き」(中1)

フィールドにある綱を目指してトラック50メートルを全力疾走。

綱を握ったところから綱引きが始まります。かけ声とともに力いっぱい引きます。

「台風の目」(中2)

スピードを合わせながら、4人で棒を持って走ります。

コーンを回るときは吹き飛ばされないように踏ん張ります。

「足軽宅急便」(中3)

足を結び、肩を組んで横一列で走ります。

息を合わせ、声を掛け合い、転ばないように走りきります。

「騎馬戦」(高1)

攻める。守る。熱い戦いが繰り広げられます。

「空飛ぶ大玉」(高2)

白、赤、黄、青の大玉がすごいスピードで行き交います。

落とさないように気をつけて運びます。

「いかだ流し」(高3)

クラスカラーの法被を翻しながら、背中の上を駆け抜けます。

高3の勇姿に拍手が沸き起こります。

生徒たちは競技だけでなく、用具の準備や片付け、ライン引き、審判など様々な役割を担います。

放送部による実況。クラスごとのエピソードも盛り込みます。

力を出し切って迎える閉会式。

各学年の優勝クラスと優勝ブロックは校長先生から賞状を受け取ります。

そして体育委員長からの挨拶。

「皆さん、今日のスポーツデーは楽しかったですか?」という問いかけに、全校生徒が大きな拍手で応えます。

「私は本当に楽しかったです」と、自分の学年の競技を振り返りながら言葉を続けます。少し長い引用になりますが、心にまっすぐと届くメッセージだったので紹介します。

「今日一日でたくさんの嬉しいという気持ちや楽しい、悔しいなど様々な感情を味わったと思います。このような感情を味わうことができたのは、今日一日のこのスポーツデーのためにたくさん努力し、練習してきたからだと思います。そして、楽しいスポーツデーにすることができたのはクラスで団結し、一つになることができたから、学年を越えて学校全体で絆を深められたからだと思います。実際に私も今日のスポーツデーの様子を見ていて、互いに励まし合ったり、応援し合ったりする姿を見ることができて、本当に心があたたかくなりました。『正・浄・和』を大切にしている明の星ならではの雰囲気、明の星らしい素敵なスポーツデーだったと思います。こんなにも素敵なスポーツデーをつくり上げることができたのは皆さん一人ひとりのお陰です。」

最後は教職員、保護者、生徒全員への感謝と「今日のスポーツデーが皆さんの明の星生活の思い出の1ページに刻まれていたら嬉しいです」という言葉で締めくくられました。

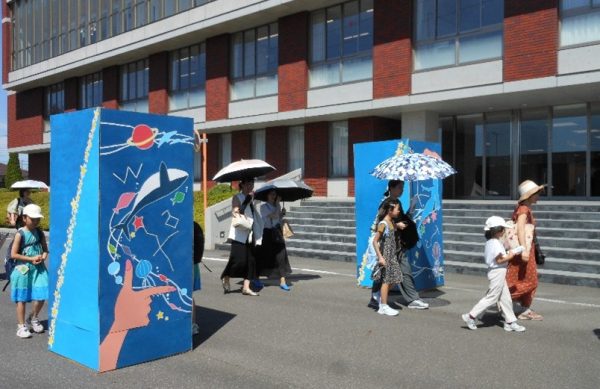

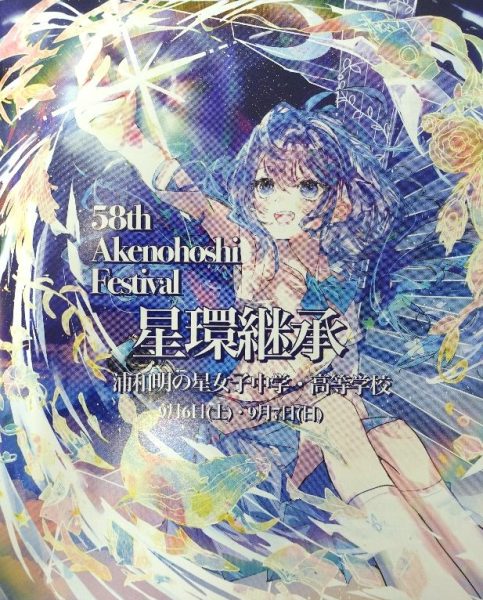

明の星祭を開催しました。

9月6日(土)、7日(日)の二日間、本校にて明の星祭(文化祭)を開催しました。

本校の学校行事の多くは、生徒が主体となって運営されています。生徒一人ひとりが積極的に活動することで、責任感や自主性を育みます。とりわけ外部の皆さまにも公開される明の星祭は、生徒にとって大きな挑戦の場であり、気合の入る行事です。

今回は、縁の下の力持ちとして活躍する明の星祭実行委員の活動に焦点を当てながら、文化祭を振り返ります。

<ゲートパート>

正門前に設置される、明の星祭の「顔」となるゲートの作製を担当します。希望団体が制作するPR看板の管理も重要な仕事です。準備日や片付け日には、トンカチや電動ドライバーの音が校内に響きました。

(ゲート)

(PR看板)

<広報パート>

ポスター・チケット・パンフレットの制作と配布を担います。デザイン募集や原稿の回収・確認、当日の受付統括など、外部に向けた広報活動に関わるあらゆる業務を担当しました。

(ポスター等デザイン)

(受付のようす)

<校内管理パート>

各教室の机や椅子の数、当日の使用備品を把握し、準備日・片付け日に円滑な備品移動を実行します。大きな事故もなく作業を終えることができたのは、校内管理パートのおかげです。

(普段の教室)

(明の星祭中の展示教室)

<会計パート>

装飾などに使用する準備金や、飲食団体の売上金の計上など、明の星祭に関わるすべてのお金の管理を行います。計算ミスが許されない緊張感のなか、正確な会計処理を担いました。

(高2B チュロス販売)

<団体パート>

各団体の使用教室や発表時間の調整、各生徒の参加団体数の把握、教室の点検や巡回を担当します。参加するすべての団体をまとめ、円滑かつ安全に明の星祭が進行するよう支えました。

(陸上部 体力測定)

(アンサンブル部 発表)

<企画パート>

歌の競演「歌姫」、ダンスの競演「舞姫」、スタンプラリーや全校企画など、多彩な企画を運営しました。生徒とご来場の皆さまをつなぎ、文化祭を大いに盛り上げました。

(舞姫優勝グループ)

<委員長>

いずれのパートにも属さず、全体の動きを把握しながら必要な指示を出し、実行委員会全体を率いる存在です。まさに明の星祭の総括的役割を担いました。

(閉祭式での挨拶)

ご来場いただいた皆さまには、当日楽しんでいただけましたでしょうか。

今年度の明の星祭を終えた実行委員たちは、すでに来年度に向けた話し合いを始めています。

また来年の秋、さらに成長した姿で皆さまをお迎えできることを楽しみにしています。

夏休み中も生徒たちは活発です。

授業のない夏休みですが、生徒たちは部活動や委員会などで日々登校し、活発に活動しています。

本日は、9月に行われる明の星祭(文化祭)の準備のようすをお届けします。

<PR看板作製>

正門から入り、昇降口までの道に設置される看板です。完成間近です。

<各クラスでの準備>

中学1、2年生は「展示」で参加します。

中学1年生は「持続可能な開発目標(SDGs)」について、

中学2年生は明の星について、

さまざまな観点から調べて模造紙にまとめます。

模造紙だけでなく、教室装飾の準備も着々と進んでいます。

中学3年生からは、カードゲームや縁日など、「娯楽」での参加ができます。

高校生になると「飲食」も選択できます。例年人気が高く、出店できる団体は抽選で決まります。

<部活動や有志団体の準備>

クラス以外にもさまざまな部活動や有志団体が準備を進めています。

発表団体にとって、文化祭は日頃の成果を披露する大切な舞台です。夏休み前から練習を重ねています。

明の星祭は9月6日(土)、7日(日)に実施されます。

生徒たちが工夫と努力を重ねて準備してきた成果を、ぜひご覧ください。

カナダ短期留学に行ってきました。

明の星では高校1年生の希望者を対象に、2週間の短期留学を実施しています。

場所はカナダのブリティッシュコロンビア州。

7月19日~8月3日のプログラムの様子をお伝えします。

生徒たちがESLの授業を受ける大学のキャンパスです。

自然豊かで美しいです。ホームステイ先から通います。

授業の様子です。少人数のクラスに分かれています。

英語でのやり取りにも慣れてきた様子です。

外で授業が行われることも。気持ち良いです。

テーマ別の選択授業もありました。今年度は…

・持続可能性と環境問題を通して学ぶ英語

・アクティングアウト:ドラマで学ぶ英語

・イノベーションと創造性のための英語

・リーダーシップの旅:自分の強みを発見する

・必要不可欠なチームワークとチームビルディングのスキル

・グローバルボイス:発音スキル向上

から選択して参加しました。

ホストファミリーが用意してくれるランチ。

ランチタイムは毎日楽しみにしている時間です。

バスに乗って校外学習に出かける日もあります。

100年以上の歴史を持つ広大な植物園「ブッチャート・ガーデン」です。

州議事堂も見学しました。

ガイドさんの英語を一生懸命に聞き取ろうとしていました。

あっという間の2週間。

授業を担当して下さった先生から、一人ひとり修了証を受け取ります。

人との出会い、文化との出会い。

初めて見るもの。初めて知ること。初めての味。初めての体験。

肌で感じたことを大切にしてもらえたらと思います。

Mind the Gapに行ってきました。

7月末、Googleが提供する「Mind the Gap」プログラムに、高校1、2年生計50名が参加してきました。

女子中高生に向けて、技術分野の仕事の魅力や情報科学を学ぶことの大切さなどを伝えるキャリア教育プログラムです。

オフィスツアーや女性エンジニアの方の講演、社員の方との質疑応答を通じて、自分の進路選択について考えます。

時間が足りなくなるくらい沢山の質問が上がり、

生徒たちが積極的に参加している様子がうかがえました。

林間学校に行ってきました。

夏休みに入ってすぐに、中学2年生の林間学校が行われました。

志賀高原で過ごす2泊3日。生徒たちはこの宿泊行事を心待ちにしながら準備を進めてきました。

「楽しかった!」という3日間の様子を少しだけご紹介します。

<1日目> ~鬼押出し園+キャンプファイヤー~

バスに乗り込んで学校を出発。最初のプログラムは鬼押出し園の見学です。

変わった形や特徴の岩、岩、そして岩。じっくり観察しています。

夜は楽しみにしていたキャンプファイヤー!

しかし、空模様が…

生徒お手製のてるてる坊主たち。

表情豊かです。

残念ながら、館内での実施となりましたが、みんなでレクを楽しんだり、歌を歌ったり、踊ったり。

夜でも、雨でも、生徒たちは元気いっぱいでした。

<2日目> ~SDGs環境学習プログラム(講義+トレッキング)~

まずは環境保全についての講義。熱心に聞いています。

講義の内容を踏まえて、ガイドさんの案内のもと、いざトレッキングへ。

帰ってきたらグループごとにディスカッション。

それぞれの気づきを分かち合います。

修了証授与式の様子です。

夜は蛍鑑賞(写真撮影は禁止です)。

志賀高原に生息するゲンジボタル(国指定天然記念物)を鑑賞しました。

<3日目> ~エコ飯盒炊爨~

最終日の昼食は班ごとにみんなで協力して調理します。

薪に火をつけ、火加減に注意を払いながら、飯盒でご飯を炊き、鍋でカレーを作り…

完成!美味しく頂きました。

実はこの飯盒炊爨、様々なエコロジーの観点で評価が行われ、最優秀班は表彰されるというもの。

水や燃料の節約なども考えながら調理しました。

林間学校での学びをもとに、生徒が夏休み中に作成する「SDGsレポート」は9月の明の星祭で展示する予定です。

「環境保全と経済活動の両立」を大テーマとして、そこから自分なりのテーマを設定し、レポートにまとめます。

ご来場の際にはぜひご覧ください。

定期試験が始まりました。

4月からあっという間に時が経ち、前期の終了が間近に迫ってきました。

7月7日より、期末試験を実施しています。

今までの学習内容がしっかり理解できているかを確認するため、

時には1人で、時にはグループで話し合いながら、

生徒たちは授業を振り返ります。

中高ロビーでは、会話をしながら勉強をすることができます。

図書室では、静かに黙々と。

図書室には仕切られた1人用の自習スペースもあります。

理解が浅い部分があれば、先生にも積極的に質問へ。

「わからない」部分を把握し、「わかった」に変えていくことを楽しみながら、

満足して前期を終えて欲しいと思います。

サイエンス・ダイアログが行われました。

6月14日(土)に、本校でサイエンス・ダイアログが行われました。

サイエンス・ダイアログとは、日本に滞在する外国人研究者の方をお招きして

英語でご講義いただく、日本学術振興会が主催するプログラムです。

本校では毎年、高校生から希望者を募って実施しています。

今年度は高校1年生46名、高校2年生26名、高校3年生3名の、

計75名が参加しました。

ドイツ人研究者のAnja KONIETZNY さんが、研究内容や出身国のこと、

ご自身のキャリア選択などについてお話し下さいました。

講義後の質疑応答も英語で行います。

沢山の生徒が積極的に質問していました。

「面白かった」「研究者って大変なんだ…」「思ったより英語が聞けた!」

さまざまな感想を言い合いながら、満足気な表情で帰路につく生徒たちでした。

合唱コンクールが行われました。

6月6日(金)に第51回合唱コンクール(午前:中学の部、午後:高校の部)が行われました。

各クラス、課題曲と自由曲の2曲を演奏します。

中学生の演奏の様子です。

指揮者や伴奏者、自由曲はクラスで話し合って決めます。

中間試験後から2週間、合唱コンクール係を中心に一生懸命に練習してきました。

高校生の演奏の様子です。

中学の部では全クラス演奏後、全員で『夢の世界を』を合唱しました。

高校の部では全クラス演奏後、芸術の授業で音楽を選択している高1による演奏がありました。

客席からの手拍子もあり、会場全体が楽しい雰囲気になりました。

特別審査員の音楽家の方々も演奏してくださいました。

すばらしい演奏に会場中が聞き入っていました。

受賞クラスは校長先生から賞状とトロフィーを受け取ります。

演奏前に友人と励まし合ったり、互いのクラスの演奏を称え合ったりしていた生徒たち。

閉会式後は練習の成果を出し切った清々しい笑顔が印象的でした。

駒場リサーチキャンパスに行ってきました。

東京大学駒場リサーチキャンパスの団体見学に中学3年生から高校2年生までの99名が参加してきました。

普段見ることができない最先端の研究施設や実際の研究現場を見学し、研究の一端を体験してきました。

Copyright AKENOHOSHI.All rights reserved